# 声明

本文作者为高中生,使用了 AI 辅助创作。本文用于在课堂中和同学讨论。参考本文时注意验证内容正确性,专业人士请勿参考,如因参考本文内容导致的一切后果均与作者无关。

# 概述

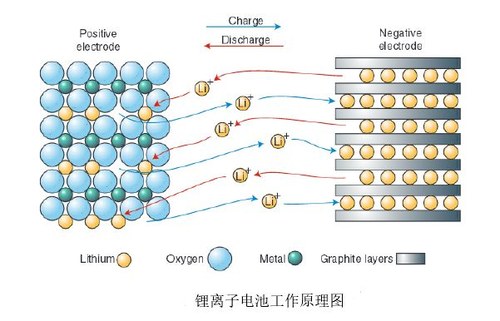

锂离子电池(Lithium-ion battery 或 Li-ion battery,以下简称为锂电池)依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来充放电。锂电池在消费电子产品、电动汽车、航空产品中广泛应用。

# 优势

锂电池和铅酸电池等依靠电极材料进行化学反应的传统电池有着本质区别:传统电池的电极会 “被反应掉”,而锂电池的电极只是 “接待客人”—— 锂离子进来、出去,但房子(电极)没塌。这使得锂电池具有下面两点优势:

- 循环寿命长:电极材料基本不被破坏,嵌脱过程可多次重复;

- 输出电压稳定:嵌入和脱嵌反应较温和,电压变化平缓。

除此之外,锂电池还具有如下优势:

- 能量密度高:按质量计算,可达 150~200Wh/kg;按体积计算,可达 250~530Wh/L[1];

- 电压高:可达 3.3~4.2V[1:1];

- 额定电压取决于正极和负极材料的电势差;

- 输出功率大:300~1500W/kg[1:2];

- 充、放电速度快;

- 自放电率低:21°C 时,每月自放电率为 8%[2];

- 无记忆效应:磷酸铁锂锂电池无记忆效应,电池在未放空电的情况下可随时充放电,使用维护简便。

# 不足

- 成本较高:制造锂电池需要锂、钴等金属,这些金属价格较高;

- 不耐受过充、过放:过放电时,过量嵌入的锂离子会被固定于电极的晶格中,无法再释放,导致寿命加速缩短;过充电时,电极脱嵌过多锂离子,又没有及时得到补充,长久可导致电极的晶格坍塌,从而不可逆的损毁电池性能,更有可能因为带电离子不易流动,能量蓄积而导致过热爆炸;

- 衰老怕热:锂电池会在使用循环中不可避免的自然缓慢衰退,就算是储放着不使用,容量也会减少;

- 低温性能欠佳;

- 会膨胀甚至爆炸:当电池过度充电,过热、浸水,使用副厂充电器,或将其不当保存,进行不当使用,皆有可能膨胀甚至爆炸;

- 需要多重保护机制:由于错误使用会减少寿命,甚至可能导致爆炸,所以,锂离子电池需要设计多种保护机制:

- 保护电路:防止过充、过放、过载、过热;

- 排气孔:避免电池内部压强过大;

- 隔膜:防止内部短路;需要有较高的抗穿刺强度;在电池内部温度过高时能融化,阻止锂离子通过,阻滞电池反应,升高内阻;

- 排气孔、隔膜一旦发动,电池将永久失效;环境污染:回收不当会导致电解液和有毒物质泄漏,污染环境。

- 环境污染:回收不当会导致电解液和有毒物质泄漏,污染环境。

# 性能指标

以 Samsung SDI 生产的 INR18650-35E 和 SIMPLO TECHNOLOGY CO., LTD. 生产的 SB11B90371(Lenovo 笔记本电脑配套电池)为例进行分析。

# INR18650-35E

| 参数 | 数据 |

|---|---|

| 生产厂家 | Samsung SDI[3] |

| 直径 | 18 mm[3:1] |

| 长度 | 65 mm[3:2] |

| 质量 | 50 g[3:3] |

| 额定电压 | 3.60 V[3:4] |

| 额定容量 | 3450 mAh[3:5] |

| 额定能量 | 12.2 Wh[3:6] |

| 能量密度 | 245 Wh/kg[3:7] |

| 负极材料 | 嵌入型石墨[4] |

| 正极材料 | 锂化金属氧化物(包含钴 / 镍等)[4:1] |

| 电解质成分 | 六氟磷酸锂,有机碳酸酯等[4:2] |

# SB11B90371

| 参数 | 数据 |

|---|---|

| 生产厂家 | SIMPLO TECHNOLOGY CO., LTD.[5] |

| 用处 | Lenovo 笔记本电脑配套电池[5:1] |

| 质量 | 186 g[5:2] |

| 额定电压 | 3.84 V[5:3] |

| 额定能量 | 47 Wh[5:4] |

| 能量密度 | 253 Wh/kg[5:5] |

| 负极材料 | 石墨[5:6] |

| 正极材料 | 钴酸锂[5:7] |

| 电解质成分 | 六氟磷酸锂,有机溶剂[5:8] |

# 发展

# 未来发展方向

- 更高能量密度与更长寿命:研究指出,要突破目前锂电池的性能瓶颈,不仅在单一组成材料上改进(如更高容量的阴极/阳极),也需要系统级(整体电池)和流程级(制备/组装)协同优化[6];

- 下一代电池体系:固态电池、锂–金属、锂–硫/锂–空气电池等体系有望从根本上大幅提升能量密度、安全性或循环寿命[7];

- 循环利用:废旧电池回收与材料循环是降低成本、缓解关键原料瓶颈的重要路径[8]。

# 面临的部分难题

- 技术成熟度与成本控制:虽然有许多 “下一代” 技术在研究中,但从实验室走向规模化、成本化仍有巨大难度。制造设备、工艺自动化、规模化生产仍是瓶颈。

- 安全性与寿命衰退:随着能量密度提升,安全风险(如热失控、短路、结构破坏)提升。目前寿命模型、失效机制(如电极机械裂纹、电解质分解)仍有很多未知[9]。

- 回收利用与环境影响:电池报废后材料回收率低、处理成本高。供应链报告指出,如果回收体系不能建立,关键材料将面临短缺且环境负担将加剧。例如,钴、镍、锂回收利用率远未达到理想水平[10]。

# 总结

锂离子电池以高能量密度、长寿命和高功率输出广泛应用于电子设备和电动交通工具。其电极通过锂离子的嵌入与脱嵌实现能量转换,寿命长且电压稳定。未来发展方向包括提升性能、探索新型电池体系及加强回收利用,以应对成本、安全和环境挑战。

Green Car Congress anasonic Develops New Higher-Capacity 18650 Li-Ion Cells; Application of Silicon-based Alloy in Anode, http://www.greencarcongress.com/2009/12/panasonic-20091225.html (Archive: https://web.archive.org/web/20140712052649/http://www.greencarcongress.com/2009/12/panasonic-20091225.html) ↩︎ ↩︎ ↩︎

H Abe, T Murai, K Zaghib (1999) Vapor-grown carbon fiber anode for cylindrical lithium ion rechargeable batteries. Journal of Power Sources (Elsevier BV), 77 (2): 110–115. ISSN 0378-7753. https://doi.org/10.1016%2Fs0378-7753(98)00158-x ↩︎

Samsung SDI Technical Report of INR18650-35E https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001499572DS01/fiche-technique-1499572-pile-rechargeable-speciale-18650-samsung-s9009316342928-resiste-aux-courants-eleves-a-tete-plate-li-ion-36-v-3450-mah.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

Samsung SDI INR18650-35E Safety Data Sheet https://files.batteryjunction.com/frontend/files/samsung/msds/SAMSUNG-35E-18650-3000-MSDS.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎

Lenovo SB11B90371 Safety Data Sheet https://www.lenovo.com/content/dam/lenovo/site-design/esg-document-library/global/battery-msds/notebooks---ultrabooks/Simplo-08_SDS.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

Clare P. Grey & David S. Hall (2020, Nature) Prospects for lithium-ion batteries and beyond — a 2030 vision https://www.nature.com/articles/s41467-020-19991-4 ↩︎

Balaraman Vedhanarayanan, K. C. Seetha Lakshmi (2024, Frontiers) Beyond lithium-ion: emerging frontiers in next-generation battery technologies https://www.frontiersin.org/journals/batteries-and-electrochemistry/articles/10.3389/fbael.2024.1377192/full ↩︎

U.S. Department of Energy Building a Robust andResilient U.S. LithiumBattery Supply Chain https://netl.doe.gov/sites/default/files/2023-03/Li-Bridge - Building a Robust and Resilient U.S. Lithium Battery Supply Chain.pdf ↩︎

Seyed Saeed Madani, ... (2025, MDPI) A Comprehensive Review on Lithium-Ion Battery Lifetime Prediction and Aging Mechanism Analysis https://www.mdpi.com/2313-0105/11/4/127 ↩︎

The World Economic Forum Powering the Future: Overcoming Battery Supply Chain Challenges with Circularity https://reports.weforum.org/docs/WEF_Powering_the_Future_2025.pdf ↩︎